【宜野湾市】『金細工まつ』100年前に途絶えた錫 (すず)工芸の復元や新しいスタイルの錫作品を手がけています。

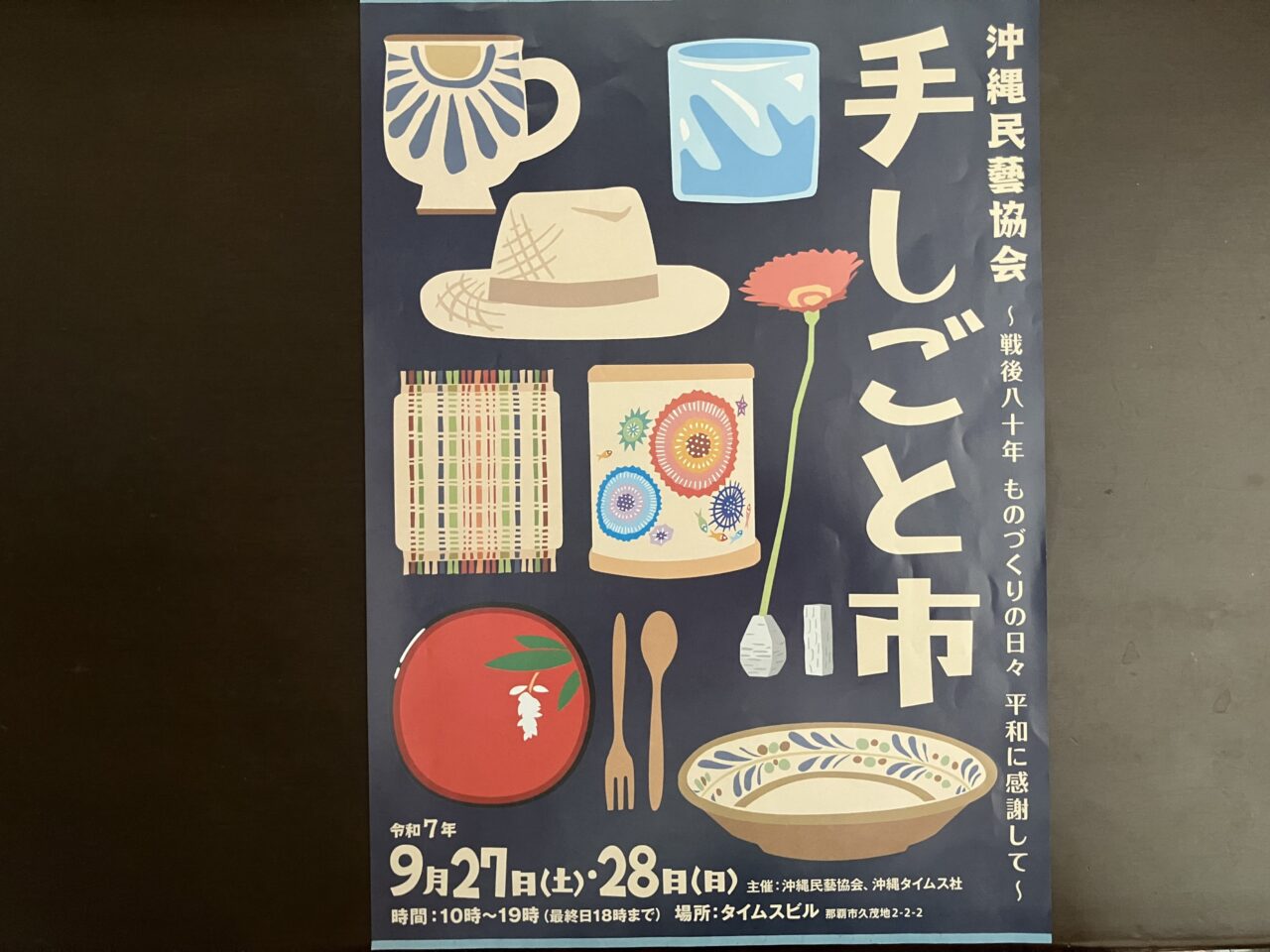

那覇市で開催された「手しごと市」で、宜野湾市に工房を構える「金細工(カンゼーク)まつ」が出店し、ワークショップを開催しました。

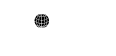

沖縄の言葉で金属工芸を意味する金細工(カンゼーク)。「金細工まつ」が扱うのは錫(すず)です。あまり馴染みのない素材ですが、工房主の上原 俊展さんが会場にいらしたのでお話を聞くことができました。 「金に易しいと書いて錫。文字通り、加工がしやすくてすごく柔らかい金属です。」と上原さん。テーブルに並んだ錫のプレートを手に取ると、軽く指で押して変形する様子を見せてくれました。

「金に易しいと書いて錫。文字通り、加工がしやすくてすごく柔らかい金属です。」と上原さん。テーブルに並んだ錫のプレートを手に取ると、軽く指で押して変形する様子を見せてくれました。 実際に筆者も触らせてもらいましたが、見た目からは想像できないくらい柔らかな素材で驚きました。でいごの葉を錫に押し付けると、その柔らかさから葉脈を写しこんだ作品に仕上がるそうです。琉錫 でいごのお皿(箸置き)

実際に筆者も触らせてもらいましたが、見た目からは想像できないくらい柔らかな素材で驚きました。でいごの葉を錫に押し付けると、その柔らかさから葉脈を写しこんだ作品に仕上がるそうです。琉錫 でいごのお皿(箸置き)

上原さんのお話によると「琉球の時代、錫製の祭祀道具や酒器は士族や王族の人々によって使用されていました。しかし300年以上続いた錫工芸の文化は100年前に途絶えてしまいました。その琉球錫文化の研究が始まったのは20年ほど前です」。

耳盃(みみさかずき) 格式の高い儀礼で使用された琉球の酒器(泡盛などの御神酒を供える盃)で、王府管轄のもとで制作されていた。

途絶えてしまった琉球錫文化の復活に携わったきっかけを伺うと「私は神奈川県出身で、父方のおじいちゃんが沖縄出身です。ルーツの沖縄の事が知りたくて調べてゆくと、錫器の存在を知りました」。「当時、富山県の伝統工芸、高岡銅器の職人として仏具などを制作していましたが、琉球錫文化を復活させるために沖縄移住を決意しました」と上原さんは続けます。 現存する数少ない錫製品は、保存状態もボロボロ。技を継承した職人さんもいないなか、上原さんは2015年、沖縄に工房を立ち上げて研究を続けています。伝統工芸の復元に携わりながら、現代のライフスタイルに合わせた錫製品も提案しています。

現存する数少ない錫製品は、保存状態もボロボロ。技を継承した職人さんもいないなか、上原さんは2015年、沖縄に工房を立ち上げて研究を続けています。伝統工芸の復元に携わりながら、現代のライフスタイルに合わせた錫製品も提案しています。

瑞雲・魚・鳥などがモチーフのブローチ

沖縄の砂で模様を付けた盃【砂肌の盃】

錫の盃に注がれたお水を一杯頂きましたが、不思議なことにまろやかな舌触りに変化していました! 「錫製の酒器で飲む泡盛の古酒や日本酒はまろやかで香りも引き立ちます!」と上原さん。

見た目もオシャレで機能性抜群の一輪挿しなどもあります。〖錫(スズ)は雑菌の繁殖を抑える特性があるため水が腐りにくくなり、草花が長生きする傾向があります。〖ホームページより〗

「金細工まつ」はワークショップも開催しているので(不定期)、琉球の歴史に思いをはせながらオリジナルの錫製品を作ってみるのも楽しそうです! 興味のある方は最新情報をチェックして参加されてはいかがでしょうか。

一度は途絶えた琉球錫器の歴史。生活に取り入れることで文化を次世代に繋ぐ一助となるかもしれませんね。

沖縄民藝協会(タイムスビル内)はこちら↓